Trou de maison.*

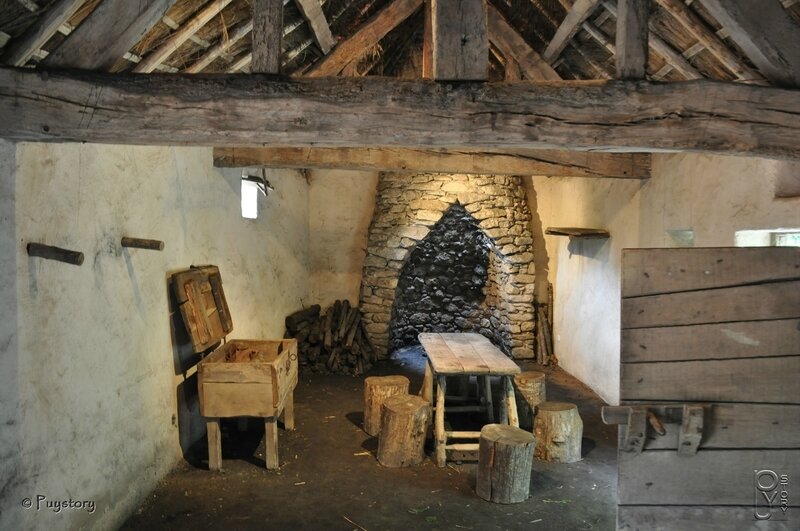

Autrefois, en Vendée, on appelait "trou de maison" une petite masure, basse de plafond, au sol en terre battue, percée de deux portes étroites et de deux fenêtres exiguës.

Elle comportait le plus souvent une ou deux chambres.

La première servait de cuisine.

On y trouvait un grand foyer dans lequel s'ouvrait un four, bâti dans l'étable, et fermé par une plaque de tôle qu'on retirait à l'aide de deux poignées.

Avec six ou sept fagots d'épines, on le portait "au rouge" pour cuire le pain.

Sur le sol bosselé, des planches maintenaient l'équilibre de deux bancs qui encadraient la "maie" (Grand coffre rustique utilisé pour la conservation de la farine et, comme pétrin, pour la fabrication du pain).

C'est dans celle-ci qu'on préparait la pâte tous les quinze jours.

Au-dessus, suspendu aux poutres, se trouvait le râtelier, dans lequel on conservait les gros pains ronds.

Le buffet, contenant la vaisselle, occupait un autre coin.

L'autre pièce, "la belle chambre", était l'orgueil de la dame de maison.

On y trouvait une armoire robuste, à deux battants, cirée chaque semaine et ornée de motifs en cuivre étincelants.

Un petit meuble à une porte, un vaisselier où étaient disposées quelques assiettes fleuries.

A chaque coin de la pièce, un lit et enfin une table rectangulaire, en bois lourd, et deux chaises au centre.

Rien d'autre n'aurait pu y tenir.

Dans l'étable, une place était réservée à la vache.

On y retrouvait aussi des fagots, des barges (meule de foin rectangulaire) de foin et du pailler.

Au milieu du jardin, un puits. Un peu plus loin, deux appentis (Petit bâtiment dont le toît est constitué d'une seule pente et souvent adossé à un bâtiment plus important), un pour les poules, un autre pour les canes.

Devant la porte d'entrée de la maison, la mare d'eau toujours sale, avec des canards.

Un peu plus loin, une remise aux murs de terre couverts de rouches (Gerbes de roseaux séchés) où l'on travaillait les jours de pluie.