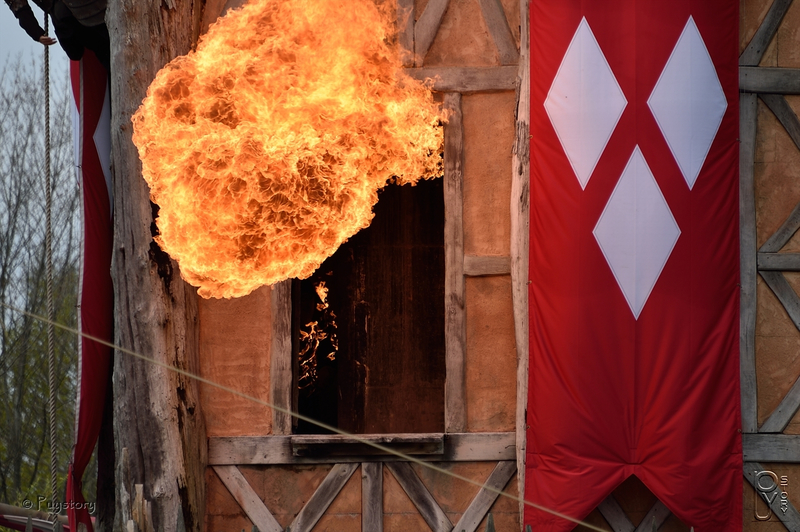

L’appellation "Guerre de Cent Ans" désigne une période de troubles où les combats occupent en fait une place restreinte en regard des moments de trêve.

C’est un conflit qui prend sa source dans une rivalité séculaire entre la France et l’Angleterre.

Dès le XIIème siècle, suite au mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le comte d’Anjou Henri II Plantagenêt, l’Angleterre avait en partie réalisé ses ambitions conquérantes sur la France.

En 1337, le roi Édouard III d’Angleterre revendique la couronne de France et passe à l’offensive, infligeant plusieurs défaites à l’armée française, dont celle de Crécy (1346).

Au péril de l’étranger vient bientôt s’ajouter la guerre civile.

La folie du roi de France Charles VI éveille la convoitise de ses oncles les ducs de Bourgogne.

Le royaume se divise alors entre le parti d’Orléans (mené par Louis d’Orléans, frère de Charles VI) qu’on appellera bientôt des Armagnacs, et le parti des Bourguignons (dont Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, est le chef), ces derniers n’hésitant pas à requérir l’aide des Anglais pour réaliser leurs ambitions politiques.

L’anarchie fait le jeu de l’Angleterre.

En 1413, le roi Henri V revendique la couronne de France et la main de la fille de Charles VI.

Débarquant sur le continent avec six mille hommes, il inflige aux armées françaises l’écrasante défaite d’Azincourt (1415) où la chevalerie française est décimée.

En 1418, la capitale passe aux mains des Bourguignons.

En signant l’infamant Traité de Troyes, en 1420, Charles VI déshérite son propre fils au profit du roi d’Angleterre auquel il accorde la main de sa fille.

Henri V devient l’héritier de la couronne de France.

Écarté du trône, désavoué par ses parents, le dauphin Charles VII vient à douter de sa légitimité.

La France est divisée entre les possessions anglaises au nord, les possessions bourguignonnes à l’est, et les provinces demeurées fidèles au Dauphin au sud.

Au nord, seules quelques places fortes sont restées fidèles à Charles VII, dont le Mont Saint-Michel et Vaucouleurs…

Cantonné à Bourges, le dauphin est appelé par dérision le "petit roi de Bourges".

L’épopée de Jeanne d’Arc s’inscrit dans ce contexte désespéré.

A l’abandon de la couronne s’ajoutent les famines, les épidémies et le brigandage.