Sur la route du Puy du Fou !!*

Un voyageur lève les yeux, surpris, émerveillé...

Là, devant lui, en plein ciel, l'Archange Saint Michel terrasse le Dragon.

En un instant, il pense à un miracle.

On lui avait dit que ces paysages vendéens distillaient des philtres et des enchantements.

Le Dragon qui gardait les entrées de ce bocage agonisait enfin, et Saint Michel permettait à nouveau la découverte de ce royaume du bleu, du vert, de l'ensoleillé, du clair-obscur, du limité et de l'illimité.

Une porte s'entrebâille en effet à partir de Saint Michel-Mont-Mercure.

La route monte, monte, en direction des Epesses.

C'est la route des retrouvailles avec des lieux que bon nombre de gens ne connaissent pas.

Des paysages de légende, des carrefours d'histoire, des repères d'avenir.

Il y a de tout cela, sur ce parcours de voies modernes et de petits bourgs anciens, dans un décor historiquement verdoyant et glorieux.

Encore un virage.

Le silence des montagnes vendéennes accueille le voyageur, attentif et curieux.

Il est conscient que chaque tour de roue le rapproche de "quelque chose ou de quelqu'un", d'un endroit qui est effectivement "quelque chose et…. quelqu'un".

Et soudain le nom l'accroche : "LE PUY DU FOU" !

Soudain le site lui apparaît : "LE PUY DU FOU !

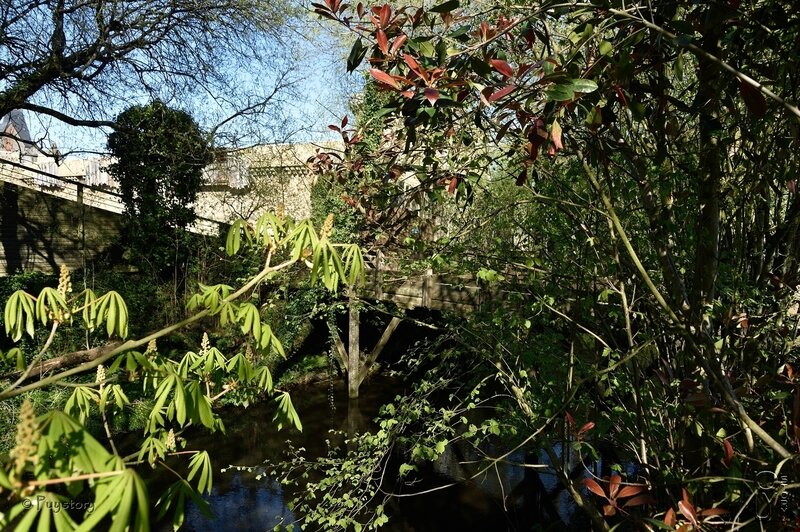

QUELQUE CHOSE ET QUELQU'UN ... des ruines, des restes de style, des confidences de pierre, des rêveries d'eaux et de prairies, des murmures d'arbres et de voix disparues...

D'ailleurs, le voyageur écoute et entend :

..//..

Je n’ai jamais reçu de nom.

Ils m’appellent le vieux galopin.

Je ne me suis jamais perdu.

Ils m’appellent, le vieux cherche-pain.

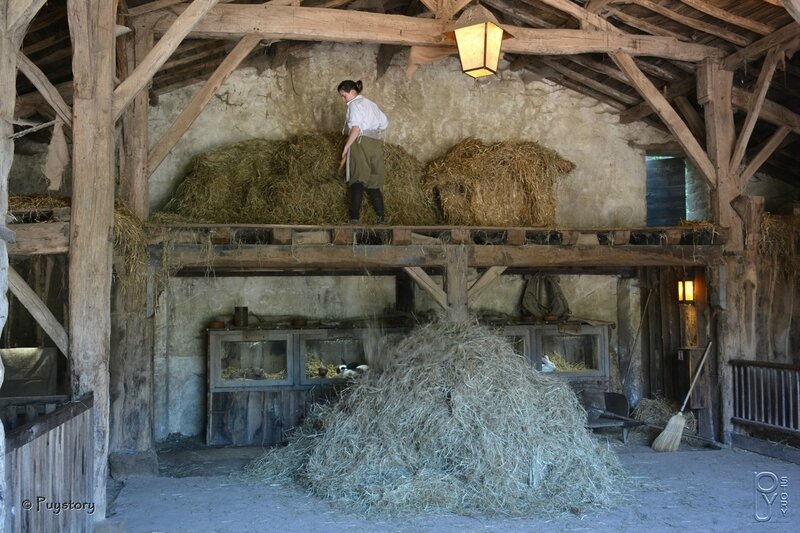

Je couche dans les barges des granges, ou sur les berges des fossés.

Je traîne mes souvenirs avec mon baluchon humide, et je colporte les nouvelles de métairie en métairie.

Jamais je ne suis attendu, mais jamais ils ne sont surpris.

Et je porte avec moi l’histoire, à tous les enfants du pays.

../..

Le voyageur écoute, entend, imagine ...

Il voit sous les feux des projecteurs l'Histoire de la Vendée, cette histoire féerique et grandiose...

Cette histoire qui lui prendra le cœur...

Un merveilleux texte du Maitre de Cérémonies, Monsieur Philippe de VILLIERS, auteur et réalisateur.

De grands interprètes, et la grande foule des participants, chanteurs, danseuses, le formidable enthousiasme de ceux que l'on nomme les Puyfolais et qui, en fait, sont eux-mêmes la Vendée...

Le voyageur regarde et lentement, très lentement, il s'intègre à cette ombre qui va redevenir lumière, pour réinventer les dits et les fastes de l'épopée vendéenne.

Toute l'Histoire.

Car l'existence de la Vendée n'a pas connu que les tristes guerres célèbres de 93...

L'image et la parole de la Vendée, vêtue de légendes et auréolée de mains modernes, c'est tout cela que l'aventure du Puy du Fou promet à ses habitants, à ses voisins, à tous ses amis...

A partir de ce mémorial de forme, de sons, de gestes, de paroles et de talent, va s'élever un monument à la gloire de la Vie Provinciale...

A partir de l'aventure du Puy du Fou commence l'aventure culturelle de la Vendée...

L'Art et l'Histoire sont au rendez-vous de notre présent.

Le mariage du visible et de l'invisible, presque palpable pour le voyageur de notre temps, ce voyageur qui, lui aussi, sera au rendez-vous.

Il reviendra l'été prochain.

Il est déjà vendéen par le cœur, l'âme et l'esprit...

A demain, la Vendée de toujours...

Système postal romain

Les premiers empereurs romains avaient déjà organisé un système postal qui couvrait tout l'empire romain.

Mais il n'était pas destiné au commun des mortels.

Seuls les écrits officiels étaient acheminés par cette voie.

Cependant, les autorités locales avaient le devoir de pourvoir aux frais occasionnés par le transport et la distribution du courrier de l'état.

Au début, c'étaient uniquement les courriers et envoyés du gouvernement qui voyageaient ainsi gratuitement.

Mais petit à petit, les abus se répandirent.

Des tas de gens, qui n'avaient rien à voir avec la poste, tels que les parents de soldats etc... , se firent transporter et loger aux frais du service postal.

On comprend dès lors que le service postal devint finalement une lourde charge pour la population et un sujet de grand mécontentement.

Petits maux, petits remèdes

Passant !

Lorsque tu chemines dans le pays du Puy du fou, ralentis ton pas.

Regarde autour de toi, regarde cette nature.

Nous, nous la contemplons avec respect.

Elle nous donnait tout.

La terre bien sûr, nous apportait le seigle, puis le labeur de l'homme faisait le pain.

Mais tant d'autres choses.

Sais-tu qu'au détour des chemins, la fleur jaune de la chélidoine ne nous échappait pas.

Le suc de sa gracieuse tige cueillie à l'été, soignait les verrues de génération en génération.

En notre temps, il y avait la fête aux semailles et à la Saint-Jean … et avec la joie dans les cœurs, mais nous traînions aussi avec la misère, la maladie… et point de médecin, à la ville bien sûr, mais pour nous autres la bonne mère nature !

Que de fois ai-je vu les vieilles de chez nous "aller aux herbes", ramassant le tilleul, dans les grands carrés de lin, son infusion libérait de la fatigue du jour.

Et la valériane, "l'herbe aux chats" calmait le nerveux, si toutefois, il en supportait l'exécrable odeur.

Ah ! Oui, la nature nous donnait bien des remèdes quand l'oncle Jean de la borderie d'en bas fut pris d'entérite au printemps.

Je revois encore la tante Zélie préparant dans son mortier de bois, le cataplasme à la farine de lin, mélangeant l'huile d'amande douce et l'eau de vie… et il fallait garder le cataplasme froid sur le ventre un jour durant et les prières aidant, l'oncle Jean fut des nôtres pour le moi de Marie.

Pour l'entrée de l'hiver, le grand-père nous donnait pour nous fortifier, un petit verre de son quinquina.

L'intendant, lui rapportait l'écorce de chez l'herboriste à la ville et le grand-père la laissait macérer dans une grande cruche avec un litre de "son" vin rouge.

Aux petits maux……les petits remèdes.

La fleur de bleuet en collyre quand les yeux étaient rouges aux battages.

La barbe de maïs en infusion.

L'armoise et sa feuille velue qu'une femme honnête n'aurait pas goûtée, puisqu'on la disait bonne pour les avortements.

Oui ! La nature était bonne pour les pauvres.

Mais qu'aurait-elle pu contre la typhoïde qui emporta mon pauvre cousin Henri, ou la fluxion de poitrine qui terrassa ma sœur cadette malgré les enveloppements et les bains glacés qui lui prodigua ma grand-mère.

On soignait le mal par la mal !

La brulure par l'eau de vie, la fièvre par les bains d'eau chaude,….il fallait attirer le mal.

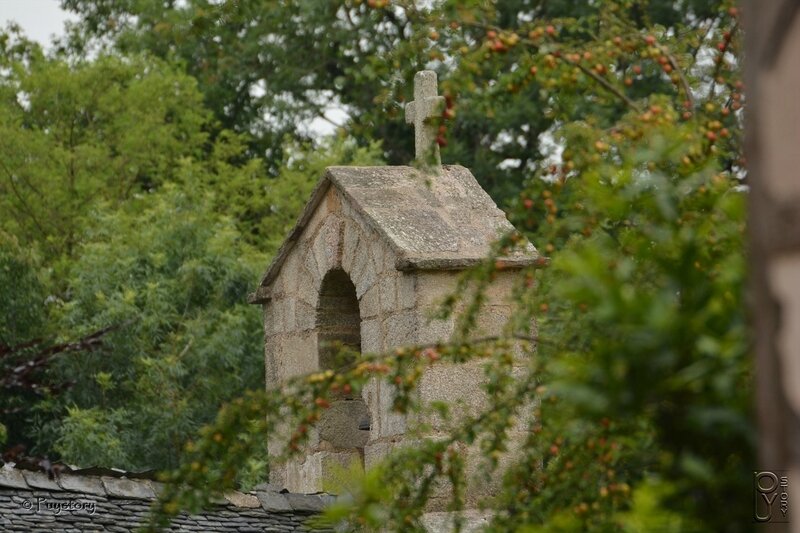

Et puis, il y avait toujours l'aide du Bon Dieu et l'on priait Saint Blaise pour les maux de gorge, Sainte Marguerite pour les douleurs de l'enfantement.

Et le curé de notre paroisse, le pieux homme, nous secourait parfois en apportant une petite fiole de "Baume Tranquille" qui lui fournissait une de ses parentes de la ville.

Fabriqué en jetant autant de crapauds vifs qu'il y a de livres d'huile et en mélangeant le tout à du laudanum (préparation a base d'alcaloïdes du pavot somnifère – vin d'opium) et au placenta d'un nouveau-né mâle d'une primipare (Femme ayant une première grossesse).

Ne disait-on pas que ce baume guérissait 17 maladies ?

Oui ! En passant regarde-la bien cette nature, elle a soulagé tant de nos misères !

Jacques Maupillier (garde)

UNE EXPÉDITION LÉGENDAIRE.*

La paix est signée à Versailles le 3 septembre 1783.

L'Angleterre reconnaît l'indépendance des États-Unis.

Elle rend à l'Espagne la Floride et Minorque.

La France récupère ses comptoirs du Sénégal et obtient de nouveaux droits de pêche à Terre-Neuve.

C'est peu, mais le prestige du royaume a été relevé.

La France se consacre désormais à des activités pacifiques, en particulier dans le domaine des sciences.

Le voyage de La Pérouse est une expédition scientifique commandée en 1785 par le Roi Louis XVI et conduite par M. Jean-François de La Pérouse (1741-1788).

À la tête de deux frégates, "La Boussole" et "L'Astrolabe", La Pérouse a pour ordre de mission d'explorer tous les océans pour revenir en France avec des découvertes du bout du monde.

Il quitte le port de Brest le 1er août 1785, franchit le Cap Horn avant d'arriver dans la baie de Concepción au Chili le 23 février 1786.

Après une escale sur l'Île de Pâques le 9 mars suivant, l'expédition poursuit son périple vers Hawaï puis l'Alaska.

Le 3 janvier 1787, après sa traversée de l'Océan Pacifique, La Pérouse devient le premier navigateur européen sur les mers de Chine et du Japon, d'où il gagne la pointe orientale de la Sibérie.

D'une découverte à l'autre, l'expédition continue vers le Sud et l'Australie qu'elle atteint le 26 janvier 1788. Les deux vaisseaux reprennent la mer le 15 mars 1788, en direction du Nord-Est.

Mais à partir de cette date, personne ne les reverra jamais.

Quelques décennies plus tard, plusieurs expéditions partiront à la recherche de La Pérouse, sans succès.

Alors que le capitaine de frégate Dumont d'Urville (1790-1842) pense avoir retrouvé l'épave de "L'Astrolabe" dès 1826 au large de Vanikoro, il faudra attendre les années 1960 pour localiser "La Boussole".

Plusieurs plongées sur les épaves seront nécessaires pour remonter un à un les objets de cette expédition sans retour, et essayer de comprendre leur histoire.

Ce n'est que très récemment que les scientifiques ont pu percer une partie du mystère.

Prisonnières d'une tempête et séparées l'une de l'autre, les deux frégates ont sombrés dans le Pacifique Sud en juin 1788.

Pendant deux siècles, les épaves ont gardé leur secret dans les eaux cristallines de Vanikoro.

Avec son parcours "Mystère de la Pérouse", le Puy du Fou vous fait plonger au cœur d'une des plus fabuleuses énigmes de notre Histoire.

La messe en Vendée

En ce temps (fin 1800-début 1900), il y avait chaque dimanche deux messes à l'église, où tout le monde allait.

La première, celle de six heures, était celle des "paroissiens pressés" et surtout la "messe des gens de garde".

Dans toutes les métairies, ce jour-là, il y avait un tour de garde pour les hommes comme pour les femmes.

Personne n'y échappait.

Patrons, domestiques, parents, enfants.

Chacun assumait cette fonction à tour de rôle.

On disait alors qu'on était de première messe.

En revenant de l'église, il fallait tout faire.

Soigner le bétail, traire les vaches, s'occuper des cochons, de la volaille... et garder la maison.

Rude dimanche !!!, que tous aimaient bien quand même.

Les autres, ceux qui étaient de grand-messe, étaient libres toute la journée.

A dix heures, ils assistaient à l'office chanté et, dès "l'Ite missa est", se retrouvaient sur la Grand-Place.

Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les jeunes filles au centre, jetant à la dérobée des regards sur les garçons ou échangeant avec certains un signe de connivence.

Sur le coup de midi, tout ce monde se répandait lentement dans les rues du village, glissant vers les auberges où les femmes s'installaient, ouvrant leur grand panier pour déjeuner avec leurs familles et boire le vin de l'aubergiste.

Dans l'après-midi, les hommes entamaient d'interminables parties de "luette" (jeu de cartes du marais vendéen, venu d'Espagne) et lorsque vers les six heures du soir les cloches sonnaient pour annoncer les vêpres, les femmes regagnaient l'église, laissant pères et maris jouer aux cartes, souvent tard dans la nuit.