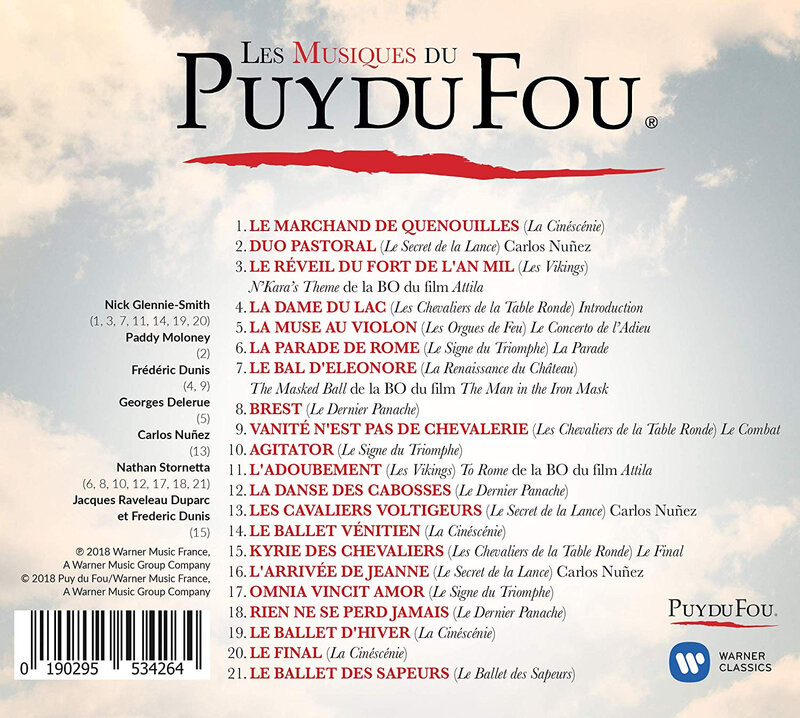

Le meilleur du Puy du Fou en musique !

Pour célébrer les 40 ans du " Meilleur Parc du Monde ", découvrez pour la première fois sur un CD, le meilleur des musiques qui accompagnent les spectacles grandioses et les aventures épiques du Puy du Fou :

La Cinéscénie,

Les Chevaliers de la Table Ronde,

Le Secret de la Lance,

Le Signe du Triomphe,

Le Dernier Panache,

La Renaissance du Château,

Les Orgues de Feu,

Les Vikings.

Chaque musique est choisie, imaginée, composée pour porter cette émotion intime qui touche le cœur des spectateurs et transforme un spectacle en une expérience hors du commun.

À travers cette sélection de musiques, le Puy du Fou vous propose de vivre ou revivre les émotions les plus fortes de ses grands spectacles.

Laissez-vous porter par les premières notes de musiques… le voyage dans le temps commence !

Le 7 décembre, l'album reprenant les plus grandes musiques des spectacles sortira dans toute la France en collaboration avec Warner Classics !

Bonne nouvelle, il est déjà disponible en prévente sur :

www.amazon.fr ou sur la Fnac.

La légende d'Alix du Puy du Fou

Le château du Puy du Fou a donné naissance à des légendes qui ont jailli comme par enchantement.

L'une d'elles, c'est à croire, repose sur des données historiques embellies ou grossies par l'imagination populaire.

Cette légende a pour théâtre le premier château du Puy du Fou.

La voilà telle, à peu près, qu'elle nous est relatée par les chroniqueurs.

Il était une fois, au Puy du Fou, une gente demoiselle, au teint vermeil, gracieuse à souhait, qui avait nom Alix (Née vers 1104 - xxxx).

Son père s'appelait Hugues (1137 - xxxx) et était seigneur du lieu.

La belle adolescente, au cours d'une fête donnée au château paterne, fit la rencontre d'un jeune écuyer de bonne mine.

Celui-ci était de la noble maison des Herbiers et son nom était Miles, seigneur de l'Etenduère.

Et il arriva ce qui devait arriver !

Les deux jeunes gens s'aimèrent d'amour.

Tant et si bien que peu après le mariage était célébré en grande liesse dans la chapelle du château.

Les fêtes terminées, le bel écuyer emmena sa jeune épousée au château de l'Etenduère, aux Herbiers.

Et pour les jeunes époux commence une lune de miel qui semblait ne pas devoir finir.

Mais Miles dut bientôt revêtir son armure et monter son destrier.

C'était la guerre !

De la cour du château, Miles adresse un dernier adieu à l'épouse éplorée.

Puis d'un bon de cheval, franchit le pont-levis et ne tarda pas à disparaître au détour du chemin.

Le sort de la guerre lui fut fatal.

Au cours d'un combat meurtrier, malgré maintes prouesses, Miles blessé à mort, devait succomber sous les coups.

Quand la fatale nouvelle parvint au château de l'Etenduère, ce fut la consternation.

La belle Alix, qui ne vivait plus depuis le départ de son bien-aimé, demeura inconsolable.

Peu après elle quittait l'Etenduère, ce château témoin de son fugitif bonheur et regagnait le Puy du Fou.

Là, quoi qu'on fit, Alix ne pouvait surmonter son chagrin.

Elle allait en dépérissant de jour en jour, insensible aux caresses de ses parents, sourde aux plus flatteuses propositions, fidèle à son premier et unique amour.

Et c'est ainsi que minée par le chagrin, Alix, quelques mois plus tard, allait par-delà la tombe rejoindre son bienaimé.

C'est ici que se termine la touchante légende d'Alix du Puy du Fou, veuve inconsolée.

La Taverne du Puy du Fou

Patrimoine.... Météorologique

Chaque jour, avec les journaux, la radio, la télé, les prévisions du temps sont données sans aucun effort de recherche de votre part.

Autrefois, dans le labeur quotidien du paysan, le lever et le coucher du soleil, les quartiers de lune, les fêtes et les périodes du calendrier, tenaient une place importante, particulièrement dans les semailles et les récoltes, dans l'abattage du bois.

Ainsi, de tout temps, nos ancêtres ont-ils consulté la voute céleste, les astres, les nuages, le vent ….

De ces observations, ils nous ont transmis des dictons où se mêlent les croyances, le charme et la poésie.

"Noël au balcon, Pâques aux tisons".

Une autre fête venait un peu plus tard confirmer le froid de l'hiver :

"Lorsque la chandeleur est claire, l'hiver vient par derrière".

Une semaine attendue était la semaine sainte.

On ne comptait pas sur un temps très clément pendant quelques jours et le dimanche des rameaux, le vent qui soufflait pendant la procession était le vent dominant de l'année.

Les rogations (les trois jours avant l'ascension) annonçaient le temps des principales récoltes de l'année.

Le temps du premier jour était celui de la fenaison, le deuxième jour celui de la moisson et le troisième celui des vendanges.

Pas question de manger des cerises quand il avait plu à la Saint-Georges.

Savez-vous que la pluie de la petite Saint-Jean (6 mai) annonçait la pluie de la Saint-Jean (24 juin) et que les récoltes étaient souvent compromises ?

Certaines observations journalières rassuraient le paysan qui devait se rendre à son travail.

Ainsi, le soir, dans le ciel, le halo de la lune annonçait la pluie selon qu'il était "auprès" ou au loin".

Le matin, le laboureur se demandait s'il pouvait se rendre à son travail.

"Pluie du matin n'arrête pas le laboureur en chemin..."

Ou encore

"Brouillard dans la vallée, va travailler…."

Peut-être douterez-vous, quand on vous dira :

"S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jour plus tard…."

A moins que

"Saint Barnabé, vienne tout effacer…"

Jacques Maupillier (garde)

LA CHANSON DU VIEUX MAUPILLIER

Le vieux château de Maupillier

Fredonne la chanson du temps

La chanson des vieux Maupillier

Tant d'espoir et d'amitié.

Dans les genêts en fleurs

Chantent les cœurs

La chanson du vieux Maupillier

Tant d'espoir et d'amitié.

Le vieux château des Maupillier

Se souvient de tous ses enfants

Les Maupillier de tous les temps

Oubliés, désespérés.

Dans les genêts en fleurs

Les enfants pleurent

La chanson du vieux Maupillier

Tant d'espoir et d'amitié.

Le vieux château de Maupillier

Fredonne la chanson du temps

Au Puy du Fou des Maupillier

Tant d'espoir et d'amitié.

Dans les genêts en fleurs

Croissent les cœurs

La chanson du vieux Maupillier

Tant d'espoir et d'amitié.

La grande création originale 2019.*

En 2019, une nouvelle création originale voit le jour au cœur du Grand Parc :

"Le Premier Royaume !"

Ce spectacle immersif, intégralement conçu et produit par les équipes du Puy du Fou, s’inspire d’une période charnière de l’Histoire de France, encore jamais abordée dans les spectacles du Grand Parc.

Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain, ravagé par les hordes d’Attila, les visiteurs suivront le destin de Clovis, roi des Francs.

Ils vont revivre les conquêtes de Clovis, mais aussi les doutes de ce grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le Premier Royaume.

Avec "Le Premier Royaume", le Puy du Fou invite ses visiteurs à plonger au cœur de 14 univers oniriques pour suivre les pas de Clovis pendant près de 20 minutes.

Après avoir traversé le scriptorium cerné par les hordes d’Attila, l’armurerie royale en pleine effervescence, et le palais Mérovingien où trône le célèbre vase de Soissons.

Les visiteurs gagneront progressivement le Valhalla, le monde des mythes et croyances anciennes, pour comprendre les incertitudes de cette époque troublée.

Pour concevoir cette nouvelle création originale, le Puy du Fou a imaginé un spectacle en immersion totale avec des décors d’une grande richesse et des effets spéciaux inédits.

Le 11 novembre 2018 *

Nous commémorons cette année le 100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale 1914-1918.

Ci-dessous les étapes principales qu'a connu ce conflit appelé la "GRANDE GUERRE".

En prélude, l'assassinat le 28 juin 1914, à Sarajevo, de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie FrançoisFerdinand par un étudiant bosniaque n'est qu'un prélude tragique à la Première Guerre Mondiale.

Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie, pour lui déclarer la guerre le 28 juillet.

Après la Russie, avant l'Allemagne et la France, le Gouvernement belge décrète le 31 juillet la mobilisation générale après avoir refusé à l'Allemagne le passage de ses troupes sur son territoire.

Le 1 er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et le 3 août à la France.

Le 5 août c'est au tour de l'Autriche-Hongrie de déclarer la guerre à la Russie.

Le 23 août, la Grande-Bretagne et le Japon déclarent la guerre à l'Allemagne.

Le 6 août 1914, la division de cavalerie belge repousse à Halen, près de Diest, quatre régiments de cavalerie allemande.

C'est la fameuse "Bataille des Casques d'Argent".

Un front "Ouest" et un front "Est" se créent rapidement.

Après avoir violé la neutralité belge, l'armée allemande atteint le Nord de la France le 13 septembre et le maréchal Joffre (France) remporte la victoire décisive de la bataille de la Marne.

Octobre-novembre 1914, la Bataille de l'Yser, les troupes belges et alliées arrêtent la progression des Allemands.

De septembre à novembre, un front continu et ininterrompu de 750 km se stabilisera entre Ypres et la frontière suisse.

Lors d'une offensive allemande près d'Ypres, les gaz (Ypérite ou gaz moutarde) sont utilisés pour la première fois le 22 avril 1915.

De février à décembre 1916, la bataille de Verdun, sans doute la plus violente de la Grande Guerre, où les Français résistent aux lourdes offensives allemandes.

Selon les prévisions allemandes, la bataille devait se solder par un coefficient de perte de 1/5 en faveur de l'armée allemande.

L'épisode se termine victorieusement pour les Français.

Seul grand choc naval de la Première Guerre Mondiale, la Bataille du Jutland a lieu le 31 mai et le 1er juin 1916.

Les navires allemands tentent de briser le blocus pour rejoindre les mers libres.

Les Britanniques restent maîtres du champ maritime malgré une apparente supériorité de la flotte allemande.

Le 1 février 1917, Guillaume II décide d'intensifier la "Guerre sous-marine à outrance".

Les "U-boot" allemands coulent 3,5 fois plus de navires que les Anglais n'en construisent.

A partir de 1918, la construction navale américaine compensera les pertes.

Le 2 avril 1917, les Etats-Uni rejoignent les Alliés.

Le 6 avril, ils déclarent la guerre à l'Allemange ("Remember the Lusitania 1").

Le 16 avril 1917, les Français montent près du Chemin-des-Dames, l'offensive de Nivelle.

Cette offensive se soldera le 4 mai par un échec désastreux pour les troupes françaises.

les 6 et 7 novembre 1917, "Révolution d'octobre" se déclenche en Russie.

Le 3 mars 1918, le Traité de Brest-Litovsk, traité de "paix séparée", est signé par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, l'Empire Ottoman et la Russie soviétique.

Les Allemands peuvent dès à présent concentrer toutes leurs forces sur le front de l'Ouest.

D'avril à novembre 1918, l'épidémie de grippe espagnole fait 4.700.000 morts en Europe.

L'armistice de Rethondes, le 11 novembre 1918 entre 5h20 et 5h30 du matin, l'Armistice est signée entre les Alliés et l'Allemagne dans un wagon de chemin de fer à Compiègne.

Les clauses principales seront :

- évacuation de la France, la Belgique et le Luxembourg pour le 26 novembre et de la rive gauche du Rhin pour le 10 décembre.

- constitution d'une Pologne indépendante avec accès à la mer.

- renoncement à l'annexion de l'Autriche germanophone.

Les Anglais exigent l'abandon des colonies et la livraison de la flotte de guerre.

Le "CESSEZ LE FEU" aura lieu à onze heures le 11 novembre 1918.

Mais que reste-t-il de cette page de l'histoire ?

En France, la commémoration de l’Armistice – autrement dit de la fin d’une Grande Guerre qui devait être la "Der des Ders" - prendra par la suite une place importante dans la vie nationale, avec des gerbes déposées chaque année, à quelques jours de la Toussaint, fait du hasard, au pied des monuments aux morts de chaque commune ce jour de la "Fête du Souvenir".

Des plaques commémoratives sont également installées dans les lieux publics.

Lors des cérémonies du 11 novembre commémorant la fin de la Grande Guerre (1914-1918), on rend hommage au soldat inconnu (Soldat anonyme enterré sous l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile à Paris représentant symboliquement tous les soldats français morts pendant la Première Guerre mondiale).

En France, le bleuet est le symbole de la mémoire et de la solidarité, envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins.

Au Royaume-Uni, le coquelicot est le symbole utilisé pour honorer les soldats tombés au combat.

Pourquoi cette fleur ?

Au printemps 1915, les champs flamands qui entouraient les tranchées britanniques étaient remplis de coquelicots.

Le poète et militaire canadien John McCrae leur dédie alors un poème baptisé "In Flanders fields".

"Nous ne dormirons pas, même si les coquelicots poussent. Dans les champs de Flandre".

Et cette fleur devient le symbole des victimes de cette guerre.

Le traité de Versailles mettait fin à la Première Guerre mondiale.

Il fut signé, le 28 juin 1919, dans la galerie des Glaces du château de Versailles, entre l'Allemagne, d'une part, et les Alliés, d'autre part.

Le traité avait été préparé par la Conférence de paix (tenue à Paris, du 18 janvier 1919 au 10 août 1920) qui élaborait notamment les quatre traités "secondaires" de Saint-Germain-en-Laye, du Trianon, de Neuilly-sur-Seine et de Sèvres.

Le traité de Versailles a imposé à l'Allemagne des clauses territoriales (par exemple, la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France et la perte de toutes les colonies d'Afrique aux mains de ses rivales, la France et la Grande-Bretagne: le Cameroun, le Togo, le Tanganyika et le Südwestafrika ou Namibie), militaires (p. ex., le réduction des armements en canons et en avions ainsi que des effectifs, la démilitarisation de la rive gauche du Rhin, la surveillance d'une Commission de contrôle interalliée) et économiques (en tant que responsable du déclenchement de la guerre, l'Allemagne était condamnée à payer le montant des dommages subis par les Alliés).

Dans l'obligation d'accepter ces dures conditions, l'Allemagne a considéré le traité comme un Diktat.

Dans les années 30, les conditions de ce traité, deviendront invivables pour les allemands, mènera à la deuxième guerre mondiale.