L'histoire du Puy du Fou, on la connaît surtout de 1977 à nos jours ...

Mais avant ?

Certes, le Spectacle nous éclaire sur ce qui s'est passé au Puy du Fou à travers les âges.

Mais pour mieux connaître la vie passée de ce château dont nous sommes devenus amoureux, il est important de vous raconter son Histoire.

Pour le premier épisode repartons à l'époque des conquêtes romaines...

Le Puy du Fou qui nous intéresse actuellement, ce sont les ruines du château primitif situées à environ 400 mètres du château actuel, sur une petite colline dominant la vallée.

Vallée qui devint par la suite un immense étang, à peu près tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Ce château dut être à l'origine une tour de bois, entourée d'une palissade faite de pieux enfoncés en terre autour desquels on entrelaçait des branchages, et entourée elle-même d'un fossé rempli à volonté par les eaux de l'étang.

Tel que nous le décrivons, il a pu être élevé aux premiers temps de la féodalité.

De longues recherches sur le Puy du Fou, admettait que ce château primitif avait été construit par les Romains.

Simple poste d'observation rattaché au castrum Romain de Mallièvre, sur les bords de la Sèvre, le Puy du Fou, du haut de sa colline, permettait le contrôle de tous les environs mais aussi les routes ou pistes gauloises qui passaient à ses pieds.

Ce qui permettrait de reculer sa fondation dans le temps, bien avant l'ère féodale (Xème – XIIème siècle).

Le château primitif du Puy du Fou, a été construit dans un lieu fort important de notre région, vraisemblablement sur l'emplacement d'un oppidum (ville fortifiée) gaulois.

Là nous arrivons à ce que dut être autrefois, dès l'époque préhistorique, un lieu de rassemblement appelé plus tard le "Bourg-Bérard".

La tradition prétend que dans une prairie voisine du Puy du Fou, était autrefois un bourg considérable, le Bourg Bérard.

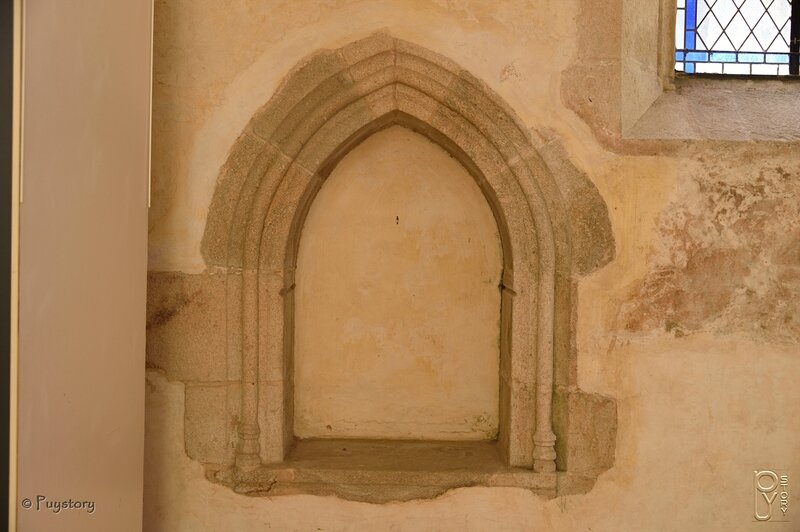

Le Bourg étant voisin du château du Puy du Fou, la vaste chapelle du château servait d'église paroissiale.

Le "Bourg-Bérard" se trouvait à une demi-lieue de l'endroit où se trouve aujourd'hui le bourg des Epesses.

Ce village devenant gênant, les seigneurs du Puy du Fou, le détruisirent pour le transporter vers les Epesses.

II faut se rappeler que les bourgs ruraux prirent naissances dès le 3ème siècle, ou autour d'un sanctuaire, ou autour d'un lieu de rassemblement, de croisement.

Pour les lieux de croisement, il faut se reporter à l'âge du bronze, qui s'étend en Europe du 8ème au 9ème siècle avant Jésus-Christ.

Pour fabriquer ce bronze, il a fallu mélanger l'étain au cuivre déjà connu.

L'étain dont les grands gisements se trouvaient en Europe de l'Ouest, en Cornouailles, en Morbihan, en Loire-Atlantique.

Les mines d'étain de Bretagne étaient connues depuis la plus haute antiquité.

Les navigateurs de Thrace, de Macédoine voire les Scythes s'y ravitaillaient.

Cet étain n'existe pas à l'état pur, mais sous forme de minerai : la cassitérite, dont on l'extrait par fusion.

Et pour transporter cet étain breton, sous forme d'énormes lingots, vers la Méditerranée, deux pistes traversaient le Poitou.

La première, celle qui nous intéresse, part de Rezé, Loire-Atlantique vers Narbonne.

On la suit de Nantes à Arles, et dans notre région elle passait par Clisson, Les Landes-Genusson, La Gaubretière, etc…

Ce chemin passait près du lieu appelé aujourd'hui "La Croix Barra", et rattrapait l'actuelle route dès Herbiers à Saint-Michel, Pouzauges, Saint-Pierre-du-Chemin.

Cette route était naturellement jalonnée de gîtes d'étapes, de relais, camps de l'âge du bronze.

Pour aller de Nantes à Arles, nos ancêtres transporteurs d'étain mettaient trente jours et les étapes se situaient entre vingt-cinq ou trente kilomètres.

Le long de ces routes nous trouvions des bourgades fortifiées d'enceintes de palissades.

Les guerriers s'y réunissaient, les grandes assemblées s'y tenaient.

D'autres routes remontaient vers le nord, vers la Loire.

Une autre route passait au Boupère, La Croix Barra, Saint-Mars-la-Réorthe, La Chouinière, La Grange, Le Puy du Fou, Rocheneuve et vers Mortagne.

Au Bourg-Bérard, deux chemins très importants s'y croisaient : l'un allait de Poitiers à La Garnache, l'autre des Herbiers à Mallièvre et Mauléon.

Et nous arrivons au Bourg Bérard, qui vraisemblablement était un Oppidum.

Oppidum plus ancien que le château primitif du Puy du Fou dont nous parlerons dans un prochain article sur le Bourg-Bérard.

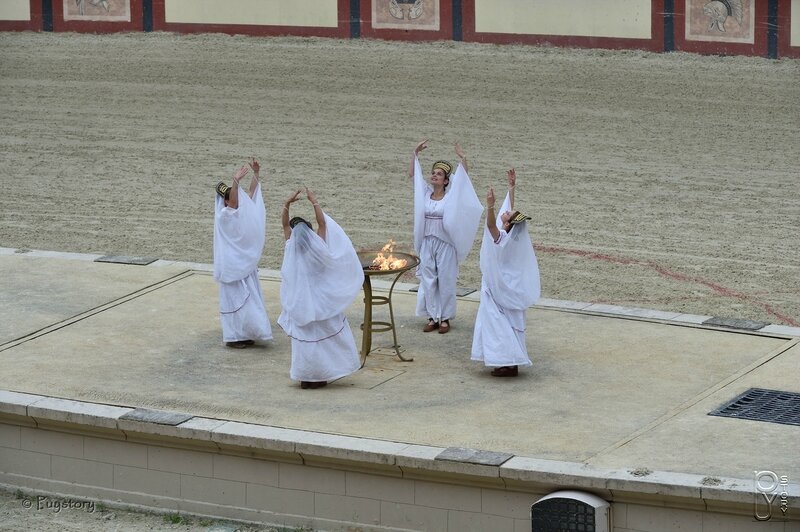

Chez les Romains, la Vestale était prêtresse de Vesta, consacrée à la virginité et était chargée de l'entretien du feu sacré.

Chez les Romains, la Vestale était prêtresse de Vesta, consacrée à la virginité et était chargée de l'entretien du feu sacré.