Le site de Domremy-la-Pucelle est l'un des lieux les plus visités des Vosges.

Le nom de Domrémy apparait pour la première fois dans une charte du milieu du XI° siècle.

L'origine de ce nom provient bien sûr de Saint Remy.

Le titre "Dominus" était le titre employé pour désigner un Saint.

Le village est nommé en latin Dompnus Remigius, en français Domprémy.

Le Moyen-âge était une période troublée par les guerres, raids, rapines, exactions de toutes sortes, et on est en droit de penser que ce village marquant la séparation entre deux territoires n'a pas dû échapper à de nombreux passages de troupes ennemies.

Administrativement et politiquement, le village était divisé en deux parties et chacune de ces parties dépendaient d'une autorité différente.

La partie Nord de Domrémy comprenant l'église et la maison de Jeanne d'Arc ainsi que le village de Greux appartenant depuis le début du XV° siècle (entre 1392 et 1407) à la couronne de France.

La partie sud, la plus importante, comptait le château de l'Isle (déjà en ruines dès le XVI° siècle, et disparu de nos jours) appartenait à Jeanne de Joinville – Comtesse de March (1286-1356), prévôté de Gondrecourt, baillage de Lamarche, duché de Bar (Partie anglaise).

La "frontière" entre les deux Domrémy était formée par le ruisseau des 3 fontaines.

C'est à cet endroit et dans une modeste maison qu'est née Jeanne d'Arc vers 1412 (pendant la guerre de cent ans 1337-1453) et aujourd’hui, un lieu riche en histoire et incontournable.

La maison natale de Jeanne d'Arc, identifiée comme telle dès le XVe siècle (Jeanne d'Arc la décrit précisément lors de son procès), est à l'origine une maison d’habitation familiale d'un domaine de 20 hectares de Jacques d'Arc (1375-1431), laboureur aisé et notable de la commune, et son épouse Isabelle Rommée (1377-1458).

Ouvrons une parenthèse : le terme laboureur n'a au Moyen-âge aucunement le sens qu'on lui donne aujourd'hui...

Un " laboureur ou laboureux " est simplement une personne exerçant un métier et pas forcément un travailleur de la terre !

Jacques d’Arc, le père de Jeanne, venait de Ceffonds (+/- 80 km de Domremy), près de Montier-en-Der ou d’Arc-en-Barrois.

Notable de son village, il y remplit les fonctions de doyen entre 1425 et 1427.

Il est en outre plusieurs fois procureur de son village auprès du châtelain de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt.

Isabelle Romée, mère de Jeanne, était originaire de Vouthon, près de Domrémy par le chemin qui passait devant la maison.

Plusieurs indices concordants laissent penser qu’elle appartenait à une famille plus aisée et plus cultivée que celle de son époux.

Elle porte un prénom et un surnom personnels, qui dénote certainement un goût avéré pour les pèlerinages, en particulier à Rome.

A l’époque, personne ne savait que la maison de Jeanne d’Arc allait être le début de l’histoire de la pucelle et de sa légende !

C’est dans cet endroit qu’elle entend les voix et qu’elle voit ses premières apparitions.

Les quatre petites pièces intérieures qui sont sobres, font revenir les visiteurs au commencement de l’histoire d’une simple jeune fille qui devient une héroïne connue dans le monde entier.

Ici, vous pouvez très bien imaginer Jeanne d’Arc et sa famille circuler dans cette maison et y vivre.

La maison possède un étage ainsi qu’un grenier, mais depuis sa construction au Moyen Âge, la maison natale de Jeanne d'Arc a été profondément remaniée.

Au fil des siècles, la maison subit des rénovations et des embellissements.

Plafond à la française, les dalles en pierre, le toit en appentis recouvert de tuiles canal et la fenêtre à croisée à meneau.

On la décore même de sculptures et d’inscriptions en mémoire des hauts faits de Jeanne d’Arc.

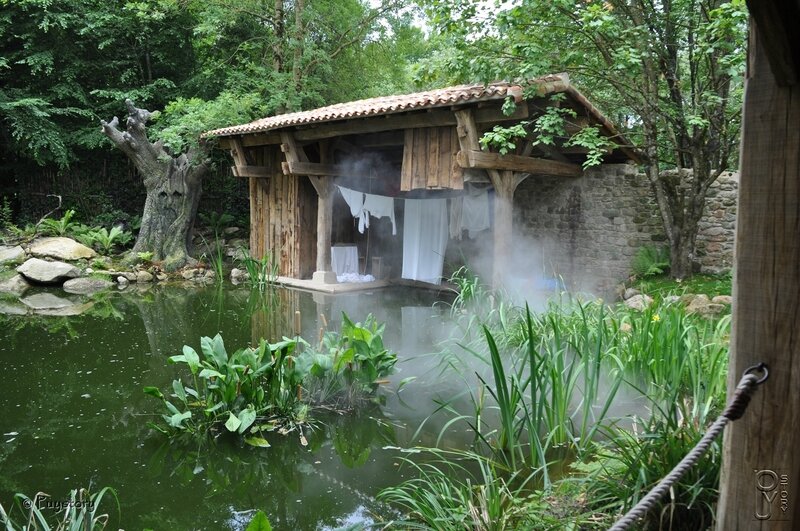

Cette demeure vous entraîne aussi dans un autre univers qui reflète la vie quotidienne de la population au Moyen-âge.

Alors que la façade retrace les six siècles d'histoire du bâtiment, ses quatre pièces intérieures, petites et sobres, invitent le visiteur au recueillement sur les pas d'une jeune fille comme les autres, devenue une héroïne mondialement connue.

C’est un lieu très calme et reposant qui emmène depuis toujours les visiteurs à se poser des questions sur la vie de ce personnage emblématique.

Son allure générale, notamment sa toiture à un pan, résulte de cette histoire complexe.

La maison se compose de 4 pièces.

Leur dénomination date de la réouverture au public en 1820.

La chambre natale.

La chambre dite "des frères",

La chambre "des sœurs"

Et le "Cellier".

Aucun meuble de l'époque de Jeanne n'a été conservé, mais on peut supposer que la famille possédait un mobilier très simple comprenant table, coffres et lits.

Après la mort de Jacques d'Arc, Isabelle Romée habita la maisonnette jusque vers 1440.

Elle y mourut en 1458, soit deux ans après la réhabilitation de sa fille.

La propriété de la maison de Jeanne ne cessa d'appartenir à ses neveux et arrière-neveux jusqu'à la mort de Claude du Lys (1452-1525), curé de Greux et de Domrémy.

En 1481, insertion d'un linteau sculpté, au-dessus de la porte, représentant notamment les armes de Jeanne d'Arc et celles de la famille Thiesselin, à laquelle les descendants de Jeanne venaient de s'apparenter par mariage.

En 1586, la maison fut vendue à Louise de Stainville (1514-1586), comtesse de Salm et devient la propriété des Princes de Salm.

Au 18ème siècle, la maison appartient à la famille Gérardin (descendant de la famille de Jeanne d'Arc) fait construire un corps de ferme moderne sur l'avant et la maison natale de Jeanne sert alors de dépendance agricole, mais toujours visitée par les curieux de passage.

En 1818, le Département des Vosges achète et fait restaurer la maison par Jean-Baptiste Prosper Jollois (1776-1842), Ingénieur en chef du Département qui fera abattre les structures agricoles agencées par la famille Gérardin.

En 1820, fin des travaux de restauration et installation dans le jardin attenant, d'un monument néo-classique orné d'un buste de Jeanne d'Arc, financé par le roi Louis XVIII (1755-1824).

Le dallage date du 19ème siècle.

On suppose qu'au Moyen Âge la terre battue prédominait.

L'étage abritait probablement un grenier, à l'époque de Jeanne d'Arc et au 19ème siècle, il a été transformé, pour une courte période, en musée.

En 1840, la maison natale de Jeanne d'Arc est classée au titre des monuments historiques, sur proposition de l'écrivain Prosper Mérimée (1803-1870), alors Inspecteur des Monuments Historiques.

En 2012, Elle obtient le label "Maison des Illustres".

Mais que penser de cette modeste bâtisse ?

Dans le livre de Prosper-Jollois (1776-1842), architecte en chef du département des Vosges, on retrouve en

1821, une gravure représentant la maison, (à gauche sur la photo, on aperçoit le tympan sculpté et la statue au dessus de la porte) et on peut s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de la même construction !

Celle-là correspond effectivement à une maison paysanne à deux travées construite par la famille Gérardin...

La vue de la maison (à gauche) avant les travaux de "démolition" engagés par Prosper-Jollois, qui a fait raser cette bâtisse, pour ne "conserver" que le bâtiment situé derrière !

On peut observer sur la droite l'église St-Rémy avant les mêmes travaux qui l'ont complètement dénaturée en 1824 en y modifiant même l'orientation !

Légende ou réalité, endroit présumé ou réel de la naissance de Jeanne d’Arc, la maison n’est pas un musée, mais bien un vestige historique ou plutôt un lieu de recueillement.

Qui viendra en ce lieu sera confronté à sa conviction et ouvrira en sa conscience un petit coin de l'histoire de France.

Mais, vous serez vite séduit par cet univers sobre à proximité duquel a été créé le centre d’interprétation qui propose à chacun d’entre vous, un complément de visite qu’est la maison natale de Jeanne d’Arc.

C'est un pan d'histoire du pays qui est ainsi inscrit dans la pierre.

:format(webp):upscale()/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F89%2F34%2F498088%2F133259083_o.jpg)

:format(webp):upscale()/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F89%2F41%2F498088%2F133773938_o.jpg)

:format(webp):upscale()/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F49%2F498088%2F133253885_o.jpg)

:format(webp):upscale()/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F07%2F498088%2F133506888_o.jpg)

:format(webp):upscale()/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F08%2F498088%2F133095399_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F42%2F498088%2F133183219_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F56%2F52%2F498088%2F133093716_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F36%2F498088%2F131596022_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F43%2F498088%2F132264705_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F62%2F498088%2F130757432_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F29%2F97%2F498088%2F130975405_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F03%2F498088%2F131253508_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F93%2F498088%2F130548924_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F07%2F498088%2F130548675_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F94%2F21%2F498088%2F129060434_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F50%2F498088%2F129060345_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F57%2F16%2F498088%2F129059692_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F09%2F498088%2F130723573_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F25%2F498088%2F131154198_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F49%2F498088%2F108270035_o.jpg)