"Louis XVI donnant ses instructions au capitaine de vaisseau Lapérouse pour son voyage d’exploration autour du monde en présence du marquis de Castries".

Cette scène représente Louis XVI donnant ses ordres à Lapérouse, inspiré par De Castries, son ministre de la marine.

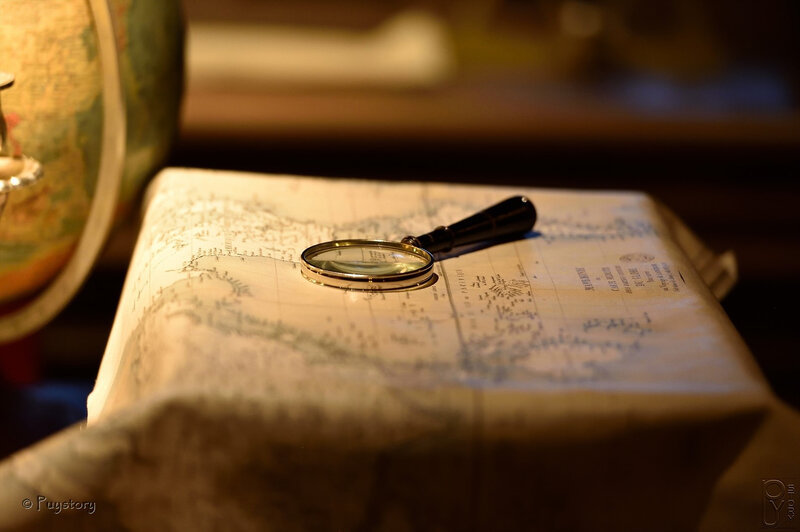

Le globe terrestre, les cartes suggèrent une séance de travail.

Louis XVI donnant ses instructions :

" Vous devez prendre la tête d’une expédition géographique, commerciale et scientifique et allez reconnaître de nouvelles terres, découvrir de nouvelles populations, créer de nouveaux comptoirs dans l’océan Pacifique à la suite de Cook.

Vous partirez avec deux bateaux spécialement armés et vous serez accompagné des plus éminents scientifiques de notre temps.

Ils seront équipés des instruments les plus récents.

Vous dresserez des cartes précises, prélèverez des échantillons de la flore et de la faune des terres découvertes et en échange, donnerez des plantes utiles aux indigènes.

Vous serez particulièrement attentif à la santé de vos hommes et trouverez, toujours à la suite de Cook, comment empêcher le scorbut.

Vous serez aussi attentif à ne pas violenter les populations avec lesquelles vous échangerez et commercerez pour le plus grand bénéfice du royaume de France."

Cette peinture très officielle paraît, dès l'abord, aussi consciencieuse que conventionnelle.

Elle marque, à l'évidence, l'intérêt que Louis XVI portait à la découverte du monde et aux sciences nautique et géographique.

On sait qu'il avait étudié avec soins les résultats du voyage de Bougainville en 1766-69 et des trois grandes explorations de James Cook de 1771 à 1779.

Il avait même recommandé à la Marine française, durant la dernière guerre, de ne jamais nuire au célèbre navigateur anglais.

Mais au contraire, de lui apporter toute l'aide qu'il pourrait solliciter.

Néanmoins, il entendait bien, la paix conclue, encourager nos marins à participer hardiment aux voyages de découverte et au développement des sciences pour une meilleure connaissance de notre univers.

Il avait choisi sur une liste des meilleurs officiers, le Capitaine de Vaisseau Galaup de Lapérouse (Albi 1741-1788), recommandé par le Maréchal de Castries (1727-1801), ministre de la Marine, pour sa forte personnalité, son courage, ses qualités de chef, de marin et d'organisateur ayant déjà beaucoup navigué et s'étant distingué dans plusieurs combats.

Il avait de très beaux états de service.

Enfin, il s'intéressait aux sciences et appréciait les courants humanistes en faveur à cette époque.

On peut penser qu'en 1785, Nicolas Monsiau avait effectivement "couvert l'évènement".

C'est en 1817 que ce tableau a été commandé, puis exposé au Salon, à l'initiative sans doute, du Lieutenant Général de Castries (1756-1842) fils du Maréchal.

Ils avaient tous deux suivi le futur Louis XVIII en exil en 1791, et le Maréchal était mort près de lui en 1801.

Ils avaient sûrement évoqué ensemble les préparatifs et les résultats remarquables acquis par La Pérouse avant sa disparition mystérieuse au-delà de l'Australie en 1788.

Bien qu'inachevé, ce voyage tragique avaient eu un grand retentissement dans le monde :

savants et marins vantaient à l'envi le courage, la loyauté et la générosité, l'expérience et les connaissances maritimes et scientifiques, mais aussi la délicatesse et les sentiments humanitaires de Lapérouse et de ses officiers, tant à l'égard de leurs équipages que des peuplades visitées.

Trente-deux ans de bouleversements insensés, de vandalisme et de destructions se sont écoulés depuis l'événement.

Dans la mémoire des hommes, bien des souvenirs se sont effacés, à commencer par les subtilités des modes, toujours fugaces.

Monsiau a pu se renseigner sur les costumes masculins de ses personnages civils.

L'uniforme de Lapérouse est conforme à l'Ordonnance de 1764 et confirme la permanence de cet uniforme traditionnel.

Quant au Ministre, il se pourrait que ce Maréchal, dans son rôle de grand chef des officiers de plume, se soit avisé de porter l'uniforme "gris de fer" que ces Messieurs s'étaient donné vers 1750, au temps des "Ports de France" de Vernet.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F2%2F427243.jpg)